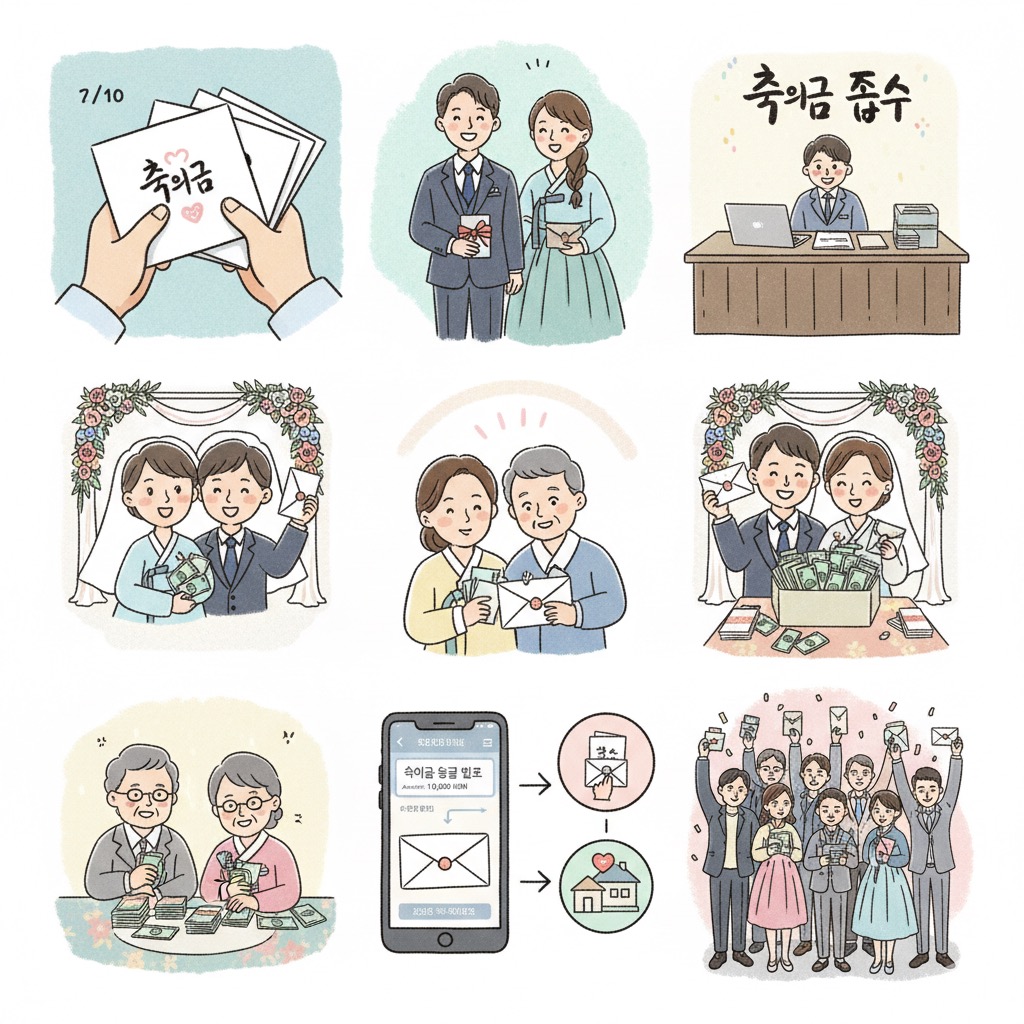

결혼식 축의금, 얼마가 적당할까? 사회적 기준과 현실적인 가이드

결혼식 시즌이 다가오면 누구나 한 번쯤은 고민하게 되는 것이 있습니다. 바로 축의금 얼마를 내야 할까? 하는 문제입니다.

축의금은 단순한 돈이 아니라, 관계의 깊이, 예의, 상황이 모두 복합적으로 얽힌 민감한 문제이기 때문에 ‘정해진 답’이 없어 더 어렵게 느껴집니다.

이번 글에서는 축의금의 의미부터 적정 금액의 기준, 상황별 가이드까지 현실적이고 실용적인 정보들을 정리해드리겠습니다.

결혼식 앞두고 고민 중이라면, 이 글이 확실한 가이드가 되어줄 거예요.

⸻

축의금의 의미는 무엇일까?

축의금은 결혼이라는 큰 경사에 대해 ‘축하의 마음’을 전하는 방식 중 하나입니다. 전통적으로는 신랑신부의 앞날을 축복하는 의미로, 정성껏 마음을 담아 건네는 돈이죠.

하지만 현대 사회에서는 단순한 축하를 넘어, 다음과 같은 의미로도 해석됩니다.

• 사회적 예의와 관계의 표현

• 결혼 준비에 대한 실질적인 도움

• 상호적인 예물·예단 교환의 일부

즉, 관계에 따라 달라지고, 금액이 곧 마음의 크기로 오해받기도 하는 민감한 영역입니다.

⸻

축의금, 얼마가 적당할까? (2025년 기준)

축의금 금액은 사회적 관습, 개인의 경제 상황, 그리고 신랑·신부와의 관계에 따라 다르게 설정됩니다.

다음은 일반적으로 많이 통용되는 금액 기준입니다.

관계 평균 축의금 (원)

지인 / 동호회 30,000원

회사 동료 50,000원

친한 친구 70,000 ~ 100,000원

형제자매 300,000 ~ 500,000원

친척 100,000 ~ 300,000원

상사 / 부하직원 50,000 ~ 100,000원

스승 / 은사 50,000원 이상

Tip: 현금 외에 선물이나 화환을 보낼 경우, 금액은 조금 조정해도 무방합니다.

⸻

상황별 축의금 가이드

1. 직접 참석하지 못할 때

참석하지 못하는 경우에도 축의금을 보내는 것이 일반적입니다.

• 관계가 가까운 경우: 3~5만원

• 관계가 먼 경우: 안 보내는 경우도 있지만, 간단한 메시지는 꼭 남기는 것이 좋습니다.

2. 부조를 먼저 받은 경우

이전에 상대방 결혼식에서 축의금을 받았다면, 같은 금액 이상으로 돌려주는 것이 예의입니다.

예: 5만원 받았으면 5만원 또는 그 이상으로 되갚는 것이 일반적입니다.

3. 학생이거나 무직일 경우

경제 상황이 여의치 않다면, 2~3만원 선에서 성의껏 전하는 것도 충분히 예의 있는 행동입니다.

핵심은 ‘성의’이지, ‘금액’이 아닙니다.

4. 이중 청첩장을 받았을 때 (신랑·신부 양쪽 다 아는 경우)

한 쪽으로만 전달하면 되며, 평균 금액보다 조금 더 올려서 7만원~10만원 정도가 일반적입니다.

⸻

축의금, 서로에게 부담 주지 않는 문화가 필요해요

사실 축의금 문화는 개인마다 기준이 다르고, 이를 놓고 비교하거나 평가하는 것은 바람직하지 않습니다.

서로의 상황을 이해하고, 진심이 담긴 마음을 나누는 것이 더 중요한 시대가 되었죠.

최근에는 축의금을 강요하지 않거나, 받지 않겠다는 부부들도 늘어나고 있습니다.

특히 작은 결혼식(스몰웨딩), 셀프웨딩, 하객 없는 결혼식 등 다양한 결혼 문화가 퍼지면서, ‘형식’보다는 ‘내용’을 중시하는 경향이 강해졌습니다.

⸻

결론: 마음이 담긴 적정 금액이 가장 좋은 축의금입니다

결국 축의금은 ‘얼마냐’보다 ‘왜 주는가’가 더 중요합니다.

상대와의 관계를 돌아보고, 내 상황에서 할 수 있는 만큼 정성껏 전하는 것이 가장 바람직하죠.

부담스럽지 않으면서도 진심을 전할 수 있는 선에서 축의금을 정해보세요.

그리고 혹시 경제적으로 여유가 없더라도, 진심 어린 축하 메시지 하나면 충분히 마음을 전달할 수 있다는 것도 기억해 주세요.

⸻

여러분은 결혼식 축의금, 어떻게 정하시나요?

여러분의 기준이나 고민이 있다면 댓글로 함께 이야기 나눠보세요.

서로의 기준을 공유하면 더 건강한 축의금 문화가 만들어질 수 있을 거예요.

⸻

※ 본 글은 2025년 기준 일반적인 사회 통념을 바탕으로 작성되었습니다.

※ 개인의 가치관과 지역, 문화에 따라 다를 수 있으며, 절대적인 기준은 아닙니다.

'사회' 카테고리의 다른 글

| 📖 『한국 청년, 고독을 견디다』 – 사회 이슈 리포트 (1) | 2025.11.04 |

|---|---|

| 트럼프의 전쟁 준비? 추미애와 국민의힘의 대립 (0) | 2025.10.11 |

| 정교유착 국정농단 의혹, 김건희 재판과 서해 공무원 사건의 정치적 논란 전망 (1) | 2025.09.22 |

| 서울 관악구 신림동 조원동 흉기 난동 3명 사망 (1) | 2025.09.03 |

| 이재명 새벽 귀국 일본 미국 순방 환영식 (1) | 2025.08.28 |